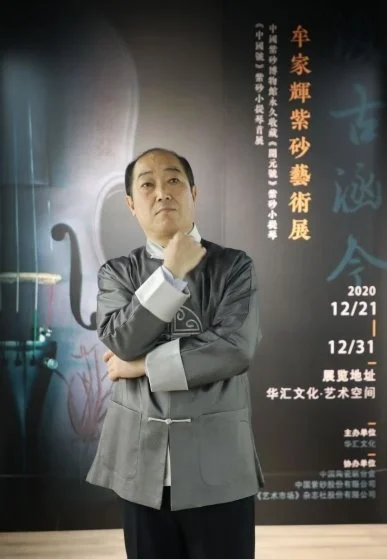

观国家级高级工艺美术师牟家辉十九载熔紫砂铸小提琴,感其匠心卓绝、德艺双馨,遂赋七律以赞:“紫砂熔铸小提琴,十九春秋沥寸心。百折未磨跨界志,千窑终见绕梁音。艺追极致承新韵,品自端方映古箴。一曲开元传四海,匠人风骨照青岑。” 此诗如一把钥匙,解锁了他“以人品立艺品,以艺品彰人品”的艺路人生,更将紫砂与音乐跨界的传奇,镌刻进传统工艺现代化的史册。

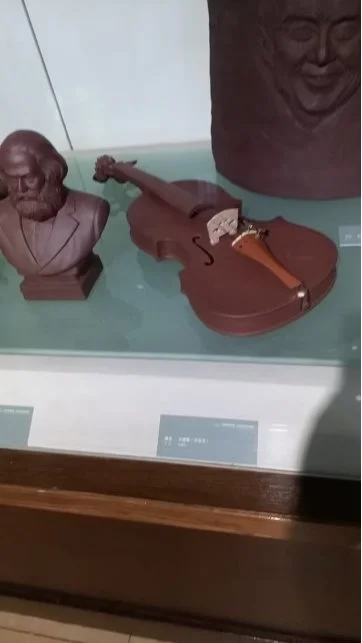

紫砂自明清起便以“小品精作”为宗,茶壶、文玩是其千年不变的载体,而牟家辉却怀揣“明知山有虎,偏向虎山行”的魄力,要让这方陶土奏响西方弦乐的旋律。“紫砂熔铸小提琴”的突破,绝非简单的材料替换——紫砂泥料5%-38%的烧制收缩率,让“大品”成型如走钢丝,琴身烧偏、音腔塌陷、颈身扭曲,七十余次失败如烙印般刻在十九年光阴里。但他以“沥寸心”的专注,在七千多个日夜中与泥料“对话”:调试目数配比掌控收缩规律,校准拍打力度复刻“方中带圆、圆中带扁”的复杂曲线,将音孔位置误差锁在1毫米内、腔壁厚度差定在0.5毫米间。这份“对毫米级误差较真”的严苛,既是“艺追极致”的工艺信条,更是“诚于艺、忠于心”的人格写照——他不慕市场浮华,拒绝“快速出精品”的诱惑,只愿让紫砂从“偶然发声”的器物,蜕变为“精准奏乐”的乐器。

“百折未磨跨界志,千窑终见绕梁音”,道尽他攻坚路上的韧性与荣光。为让紫砂拥有“绕梁音”,他成了窑边最执着的“调音师”:记录不同泥料的共振特性,摸索窑温升降与音色的关联,最终让紫砂小提琴音域比木质琴高八度,清亮音色穿透时空。这声突破,填补了陶瓷在弦乐领域的空白,更重构了紫砂艺术的边界——它不再只是案头观赏的“视觉艺术品”,更成了可奏可赏的“视听双绝”杰作。而这份成就的背后,是他“品自端方”的坚守:作为高级工艺师,他不搞概念炒作,每一次工艺调整皆有数据支撑,甚至将毫米级控制标准毫无保留地分享同行;面对“耗十九年值得吗”的疑问,他只以“要让紫砂的好被更多人看见”作答,恰如《考工记》中“智者创物,巧者述之”的古箴,用现代实践印证着传统匠人精神的永恒。

当“开元号”紫砂小提琴入驻中国紫砂博物馆,这把全球唯一的孤品,便成了“一曲开元传四海”的最佳注脚。它打破了博物馆陶瓷收藏“静态陈设”的局限,既能以精湛工艺震撼观者,更能以高难度演奏打动听众——其承载的,不仅是陶瓷与音乐的跨界智慧,更有传统工艺现代化的突围路径。而“匠人风骨照青岑”,则将牟家辉的人格魅力具象化:“青岑”如高山,象征他不被世俗浮躁干扰的高洁,这份品格支撑他走过十九年孤途,也让“开元号”超越器物本身,成为“紫砂跨界拓荒者”精神的物化象征。

牟家辉的故事,从来不是一场孤独的“破界”,而是一首诗、一把琴、一颗心共同谱写的匠人赞歌。那把紫砂小提琴的陶土里,藏着他“十九春秋沥寸心”的坚守,藏着“百折未磨”的韧性;那首七律的字句间,跃动着“艺追极致”的热忱,映照着“品自端方”的坦荡。当琴弓轻触弦上,流淌的不只是高八度的清亮音色,更是一位匠人对传统的敬畏、对创新的执着,对“一生一事”的赤诚。这声音,穿过紫砂千年的岁月,也照亮了传统工艺未来的路——原来真正的传承,从不是守着旧时光不变,而是如牟家辉这般,以匠魂为笔,以琴魄为墨,在传统与现代的交汇处,写下属于新时代的传奇。而这份“诗魂映匠魄”的感动,终将随紫砂琴音,在时光长河里久久回响,让每一个听见、看见的人,都记得:有一种坚守,叫十九年磨一剑;有一种匠心,叫让陶土会唱歌。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。