张维迎教授在《市场与政府:中国改革的核心博弈》一书中,以“市场经济内在矛盾在于政府既是必要条件又是反市场力量”为核心命题,构建了“政市博弈”的分析框架。他深刻指出,政府的强制力既是保护私有产权、维护市场秩序的基石,又可能因官员自利性异化为寻租工具,侵蚀市场活力;而私有企业以营利为目标的决策机制,天然具备“为消费者创造价值”的动力,是市场经济的核心引擎。这一观点植根于新古典经济学“市场自发调节最优”的理论传统,精准切中了全球市场经济国家共同面临的“政市张力”难题,对警惕政府过度干预、捍卫市场自由具有重要警示意义。

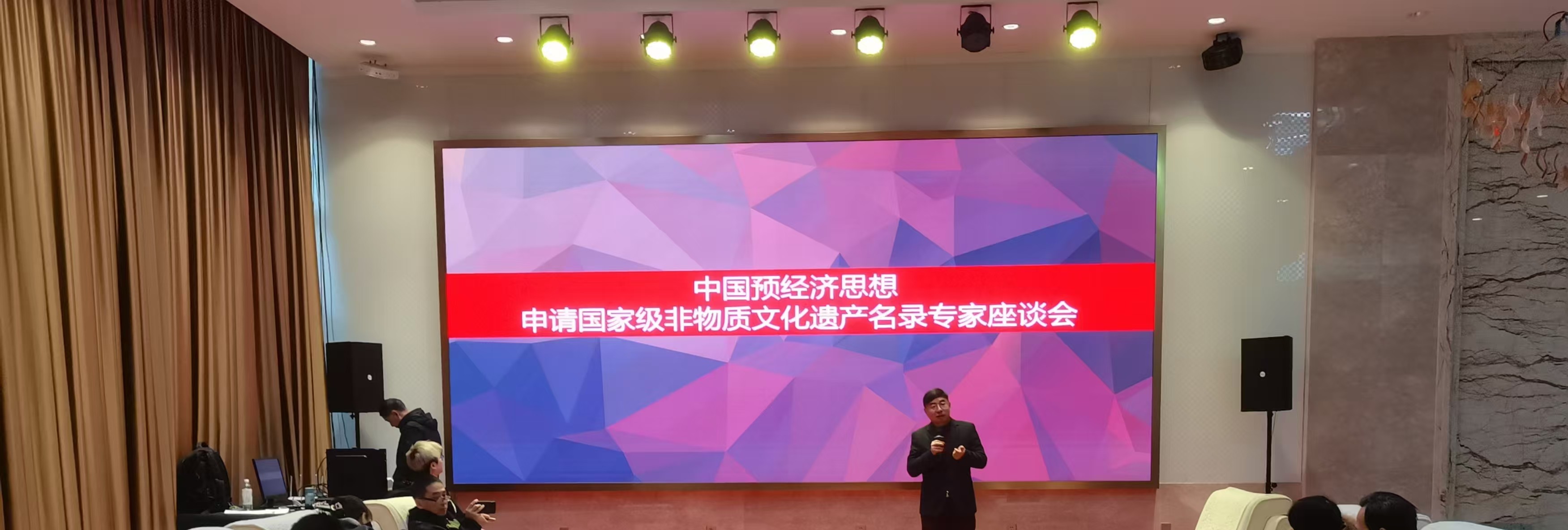

然而,当我们将视角转向中国改革实践——特别是数字经济崛起、生态文明推进的新时代语境,会发现“私有企业活力、国有企业主导、政府协同调控”的现实图景,难以被“政市博弈”的二元框架完全诠释。余求宝教授提出的预经济学理论,以“预见-预置-预分配”为核心逻辑,为重构这一关系提供了全新视角:它跳出“谁主沉浮”的零和博弈思维,将市场与政府、国企与民企视为动态共生的有机整体,通过“提前预见风险点、预置协同规则、预分配价值收益”,构建“政府预调、国企预置、民企激活”的三元生态。这种“政市互洽”与“公私共生”的逻辑,或许是破解中国改革核心博弈的更优路径。

一、跳出“博弈论”:预经济学重构政市关系的认知基底

张维迎教授将政市关系定义为“博弈”,其核心担忧源于两点:一是政府官员与市场主体同为“自利个体”,缺乏有效约束的权力易被用于寻租;二是政府以税收为收入来源的非营利性,使其失去了市场机制下“为价值付费”的约束,易出现“为干预而干预”的扩张冲动。这一判断具有深厚的现实基础——从计划经济时期的全面管制,到改革开放初期的“政府放权、市场松绑”,中国经济的起伏确实与政市边界的调整密切相关。但预经济学认为,这种“博弈”视角的本质是“事后应对”的静态思维,而数字时代的经济系统更需要“事前共治”的动态逻辑。

1. 从“政府风险”到“风险预见”:用数字化工具约束权力边界

张维迎教授警示“政府扩展可能毁灭市场”,其核心是对“权力缺乏透明化约束”的焦虑。预经济学提出的“风险预见机制”,恰恰是通过数字化手段将政府权力运行置于“阳光之下”,提前化解寻租风险。例如,某省在2023年推出的“市场准入审批数字孪生系统”,将餐饮、零售等行业的审批流程拆解为“材料提交-审核-发证”3个环节、12个节点,每个节点的办理时限、审核标准、责任人全部线上公示。系统内置“异常行为预见模型”,当出现“超时限审批”(如承诺3个工作日办结却拖延至7天)、“材料重复要求”(如已提交电子版仍要求纸质版)等情况时,自动触发预警并推送至纪检部门。实施一年后,该省市场准入审批效率提升60%,企业投诉量下降72%,其中“寻租类投诉”近乎归零。

再如针对“政府补贴易滋生企业依赖”的问题,预经济学主张建立“补贴效果预见-评估-退出”的闭环机制。某新能源汽车产业园区通过大数据构建“补贴拉动系数模型”,将企业获得的研发补贴与“自主研发投入增长、专利数量、市场份额提升”等指标挂钩:若补贴每投入1元,企业自主研发投入增长不足1.5元,或连续6个月专利申请为零,系统自动触发补贴递减机制,次年补贴额度下降50%;若连续两年不达标,则终止补贴资格。这种“提前预见效果、动态调整政策”的方式,既避免了“补贴养懒汉”,又确保了财政资金用在“刀刃上”——2024年该园区企业自主研发投入占比从35%提升至52%,补贴资金使用效率提升40%。

预经济学的逻辑在于:政府干预的风险并非源于“干预本身”,而是源于“缺乏预见的盲目干预”。通过数字化的风险预见工具,政府可以提前识别权力运行中的“寻租点”、政策实施中的“无效点”,让干预行为从“被动响应”转向“主动防控”,既保留政府维护市场秩序的功能,又规避其侵蚀市场的风险。这与张维迎教授“约束政府权力”的核心诉求一致,但路径上更强调“技术赋能的事前约束”,而非单纯的“事后限权”。

2. 从“市场自发”到“规则预置”:弥合传统市场失灵的理论空白

张维迎教授高度推崇市场的“声誉机制”,认为“诚实是最好的竞争策略”,多数所谓“市场失灵”实为“理论失灵”或“政府干预导致的紊乱”。这一观点在传统商品市场(如农产品、日用品)中得到验证——坑蒙拐骗的企业终将被消费者抛弃,注重声誉的企业则能长期生存。但在数字经济、生态文明等新领域,传统声誉机制的调节能力面临明显局限:数据垄断下,平台企业掌握用户信息优势,消费者难以通过“口碑”规避算法歧视;碳排放的代际外部性中,当下企业的污染行为,其后果由后代承担,市场声誉无法约束“跨期风险”。

预经济学提出的“规则预置”,正是对这类新型市场失灵的补充。以“数据要素市场”为例,政府通过“数据产权三分规则”的预置,明确“用户拥有基础数据所有权、平台拥有数据加工权、社会拥有数据公共使用权”:用户可要求平台删除冗余数据,或授权第三方使用自身数据并获得收益;平台需向用户公开数据加工逻辑(如推荐算法的核心参数),不得利用数据优势实施价格歧视;涉及公共利益的数据(如交通出行数据),平台需按规定向政府或科研机构开放。2025年,某电商平台按此规则运营,用户数据授权率从30%提升至65%,中小商家通过使用平台开放的消费数据,精准营销转化率提升35%,既避免了平台数据垄断,又激活了市场创新活力。

在“生态环保”领域,预经济学主张预置“碳账户终身制”规则:企业与个人的碳排放数据实时计入终身账户,账户余额与“信贷额度、公共服务权益”挂钩——碳排放低于国家标准的企业,可获得更低利率的绿色贷款;个人碳账户达标者,可优先获得保障性住房申请资格。这种“将未来生态成本提前内置到当前规则”的方式,弥补了传统声誉机制“无法跨期约束”的缺陷,让市场主体在决策时不得不考虑长期生态责任。某试点城市实施两年后,企业单位GDP碳排放下降18%,居民绿色出行比例提升25%,验证了规则预置对市场失灵的矫正作用。

预经济学并非否定市场的自调节能力,而是认为“市场有效运行需要规则基础”——传统市场的规则是“自发形成的声誉共识”,新领域的规则则需“政府主导的预置设计”。这种预置不是“干预市场”,而是为市场搭建“公平竞争的框架”,让声誉机制在新场景下依然能发挥作用。这与张维迎教授“捍卫市场自由”的目标一致,但更强调“规则先行的自由”,而非单纯的“无规则自由”。

二、超越“替代论”:预经济学定义公私企业的协同分工

张维迎教授在书中多次强调私有企业的核心价值:“私营企业要赚钱,就必须为消费者创造价值”“企业家精神是市场经济的核心”。这一观点在竞争性领域(如制造业、服务业)得到充分印证——中国民营经济贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、80%以上的城镇就业,是经济活力的主要来源。但他对国有企业的“主导地位”持保留态度,担忧其“行政垄断挤压市场空间”。这种“公私替代”的视角,未能充分考虑中国“大国经济、多元目标”的现实——国计民生领域(如能源、粮食、核心科技)的“战略安全性”,与竞争性领域的“市场效率性”,同样重要,缺一不可。

预经济学从“功能互补”的视角出发,将国有企业定义为“战略预置的压舱石”,私有企业定义为“市场活力的突击队”,二者不是“谁优谁劣”的替代关系,而是“谁预置什么、谁激活什么”的协同关系。

1. 国企的“战略预置”:不是“反市场”,而是“护市场”

张维迎教授对国有企业的担忧,主要源于“行政垄断导致的低效与寻租”——部分国企凭借政策优势占据资源,却未能为消费者创造足够价值。但预经济学认为,国企的“主导性”应体现在“战略预置”而非“市场垄断”:在投资周期长、风险高、收益慢,但关乎国家经济安全的领域,国企通过提前布局,为整个市场创造稳定环境,这恰恰是私有企业不愿或不能承担的功能。

以“能源安全”为例,国家电网基于“双碳目标”与“能源结构转型”的预见,从2018年起投入3000亿元建设特高压输电网络,将西部的风电、光伏等清洁能源输送至东部负荷中心。若仅靠市场自发调节,民企因“投资回收期长达15年以上、短期收益低”,不会涉足这一领域;而缺乏特高压网络,西部清洁能源将因“无法外送”被迫弃风弃光,东部则需继续依赖火电,新能源产业难以发展。截至2025年,该特高压网络已输送清洁能源1.2万亿千瓦时,占东部地区用电量的28%,带动光伏、风电领域民企投资增长60%,创造就业岗位200万个。这里的国企,不是市场的“竞争者”,而是“基础设施提供者”——通过战略预置,为私有企业创造了“低风险、高潜力”的市场空间。

再如“粮食安全”领域,中粮集团通过“粮食需求预见模型”,提前3年在全国布局1000个现代化粮库,预置2亿吨粮食储备。2025年,全球因极端天气导致粮食减产,国际粮价暴涨30%,部分国家出现粮食短缺。而中粮集团通过“储备粮投放+市场化采购”的组合策略,将国内大米、小麦价格涨幅控制在5%以内,既避免了民企“囤积居奇”引发的民生危机,又通过“订单农业”提前与农户约定收购价,保障了农民收益。这种“战略预置”的价值,远超单纯的“市场竞争”——它为市场提供了“抗风险缓冲垫”,让私有企业在稳定的环境中安心经营,而非在危机中无序博弈。

预经济学强调,国企的“主导地位”应限定在“战略预置领域”,而非“竞争性领域”:在特高压、粮食储备等领域,国企的存在是“市场运行的必要条件”;在家电、汽车等竞争性领域,国企应与民企公平竞争,或通过混改引入民企机制提升效率。这种“有所为、有所不为”的定位,既规避了张维迎教授担忧的“垄断低效”,又发挥了国企在战略安全中的不可替代作用。

2. 民企的“创新激活”:不是“替代国企”,而是“延伸国企价值”

张维迎教授认为“私有企业是价值创造的核心”,这一观点在预经济学框架中得到进一步延伸——民企的活力不仅在于“自主创新”,更在于“将国企的战略预置转化为市场价值”。国企的战略投入往往是“重资产、通用性”的(如特高压网络、研发平台),而民企的优势在于“轻资产、个性化”的创新(如基于特高压的储能产品、基于研发平台的细分领域应用),二者结合才能实现“战略价值+市场效率”的最大化。

在“新能源汽车”产业,这种协同尤为明显:国企(如中国一汽、东风汽车)基于“电动化转型”的预见,投入500亿元建设“固态电池研发平台”,突破能量密度、快充速度等核心技术;民企(如蔚来、小鹏)则利用该平台的技术成果,针对不同消费群体开发车型——蔚来聚焦高端市场,推出续航1000公里的旗舰车型;小鹏瞄准家庭用户,开发具备智能座舱、自动泊车功能的家用车。2025年,中国新能源汽车销量达1500万辆,其中民企销量占比70%,带动全产业链就业超500万人。若没有国企的“技术预置”,民企的创新将面临“核心技术卡脖子”的困境;若没有民企的“市场激活”,国企的技术投入将难以转化为实际价值,二者缺一不可。

在“乡村振兴”领域,这种协同同样成效显著:国企(如中化集团)预置“智慧农业基础设施”,在县域建设农田物联网、无人机植保站、农产品冷链仓储中心;民企(如拼多多、京东)则利用这些设施开展“农产品预购”——消费者提前在线上下单,民企根据订单数据指导农户种植,成熟后通过国企冷链仓储快速发货。2024年,全国通过该模式销售的农产品达8000亿元,农户收入增长35%,民企农产品销售额增长60%,国企冷链设施利用率从40%提升至75%。这里,民企的“市场创新”(预购模式)激活了国企“基础设施”的价值,国企的“战略预置”则为民营的创新提供了硬件支撑,形成了“1+1>2”的共生效应。

预经济学的逻辑在于:公私企业的关系不是“零和博弈”,而是“价值链条的分工协作”——国企负责“搭台”(战略预置基础),民企负责“唱戏”(市场创新激活),二者共同构成完整的价值创造体系。这与张维迎教授“重视民企活力”的观点一致,但更强调“民企活力需要国企战略支撑”,而非单纯的“民企替代国企”。

三、破解“改革博弈”:预经济学的三元协同实践路径

中国改革40余年的历程,本质是“政市边界、公私分工”的不断调整:从计划经济时期的“政府包揽、国企主导”,到改革开放初期的“政府放权、民企起步”,再到新时代的“市场决定性作用、政府更好发挥作用”。张维迎教授的“政市博弈”理论,精准捕捉了这一过程中的核心张力,但“二元博弈”的视角易陷入“要么偏市场、要么偏政府”“要么偏民企、要么偏国企”的误区。预经济学提出的“政府预调、国企预置、民企激活”三元协同机制,将“博弈”转化为“协同”,为破解改革核心难题提供了可落地的实践路径。

1. 政府“预调”:从“管理者”到“协同者”的角色转型

预经济学下的政府,核心职能不再是“干预市场”或“放任市场”,而是“预见协同风险、预置协同规则”,成为公私企业之间的“桥梁”而非“壁垒”。具体而言,这种“预调”体现在两个层面:

一是“产业分工预调”,避免公私企业同质化竞争。针对“新能源赛道”公私企业均扎堆布局的问题,某省通过“产业需求预见模型”,分析未来5年光伏、风电、储能等细分领域的市场需求与技术缺口,提前划定分工:国企聚焦“光伏硅料研发、风电整机制造”等重资产、长周期领域;民企主攻“储能电池应用、分布式光伏安装”等轻资产、快迭代领域。同时,政府预置“技术共享规则”——国企研发的硅料技术,以成本价授权给民企使用;民企开发的储能应用场景,优先接入国企的电网系统。2025年,该省新能源产业产值增长45%,其中公私协同项目占比达50%,研发成本下降30%,有效避免了“重复建设、恶性竞争”。

二是“资源配置预调”,保障民企公平获取资源。针对“民企融资难、融资贵”的问题,政府通过“信用预见系统”,整合企业纳税、社保、订单、知识产权等数据,为200万户中小民企建立“预授信额度”——符合“纳税连续3年增长、无失信记录”条件的企业,可直接获得银行100万-500万元的预授信,无需额外抵押。同时,政府与银行约定“风险共担规则”:若企业违约,政府代偿30%,银行承担70%,倒逼银行加强贷后管理。2024年,该省民企贷款增速达25%,超国企贷款增速8个百分点,不良贷款率控制在1.5%以内,既解决了民企融资难题,又防范了金融风险。

这种“预调”模式,让政府从“博弈的一方”转向“协同的组织者”——不再是“偏袒国企”或“放任民企”,而是通过规则预置,让公私企业在各自优势领域发挥作用,形成“互补而非对立”的关系。这既回应了张维迎教授“保障民企公平竞争”的诉求,又兼顾了国企在战略领域的主导地位,实现了“效率与安全”的平衡。

2. 公私“预分配”:从“零和博弈”到“价值共享”的利益协调

张维迎教授担忧“政府与国企可能侵占民企收益”,而预经济学的“预分配”机制,通过提前约定价值分配规则,让公私企业、政府、社会共同分享发展成果,破解“收益归属”的零和博弈。这种“预分配”主要体现在两个维度:

一是“数据要素价值预分配”,让数据要素的价值创造涉及用户、平台(民企)、数据基础设施提供者(国企)、政府四方主体,传统分配模式要么由平台独占收益,要么因规则模糊导致各方争执,而预经济学主张通过“公式化预分配”提前明确权益。2025年,某国家级数据交易中心推出的“数据价值分配模型”颇具代表性:将数据交易收益按“用户基础贡献30%、平台加工贡献40%、国企基础设施支撑20%、政府监管服务10%”的比例预置分配——用户通过授权个人数据获得“数据分红”,例如某购物平台用户因授权消费数据,年度获得分红200-500元;平台因承担数据清洗、算法优化等加工工作,获得核心收益以覆盖运营成本;国企(如电信运营商)因提供数据存储、传输网络,获得稳定收益以反哺基础设施升级;政府获得的10%收益则注入“数据安全基金”,用于数据安全技术研发与用户权益保护。

该机制实施半年后,平台数据授权率从35%提升至70%,中小商家通过购买脱敏数据实现精准营销,销售额平均增长38%,国企数据中心利用率从55%提升至80%。这种“预分配”打破了“谁掌握数据谁独占收益”的旧逻辑,让每个价值创造者都能获得合理回报,既避免了张维迎教授担忧的“垄断者侵占收益”,又激发了各方参与数据要素市场的积极性,实现了“数据增值、多方共赢”。

二是“国企混改收益预分配”,让民企共享战略红利。国企混改是公私协同的重要载体,但过去部分混改项目因“收益分配规则模糊”,导致民企“不敢投、不愿投”。预经济学主张在混改初期就预置“收益分配与风险共担规则”,例如某省属能源国企混改项目中,政府与参与混改的民企提前约定:民企持股49%,享有“基础收益+超额分红”双重权益——当企业年度利润率低于8%时,民企按持股比例获得基础分红;当利润率超8%时,超额部分民企可获60%分红,国企获40%;若出现亏损,民企与国企按持股比例共担风险。同时,预置“民企参与经营管理”规则,民企可推荐2名高管进入董事会,参与重大决策。

这种“规则前置”的混改模式,让民企既获得了明确的收益预期,又拥有了经营话语权。2024年,该项目实现利润12亿元,较混改前增长25%,民企获得超额分红1.8亿元,远超预期;国企则通过引入民企的市场化机制,成本下降15%,运营效率显著提升。这一案例证明,只要通过“预分配”提前平衡利益,国企混改就能从“公私博弈”转向“公私协同”,让民企敢投、愿投,让国企借力民企机制实现效率提升,真正发挥“1+1>2”的混改效应。

四、与张维迎教授商榷:从“博弈”到“协同”的认知升级与实践延伸

张维迎教授的“政市博弈”理论,以“人性自利”为出发点,以“约束政府权力、捍卫市场自由”为核心诉求,深刻揭示了市场经济运行的底层逻辑,为中国改革开放初期“破除计划经济思维、释放市场活力”提供了重要理论支撑。即便在当下,其对“政府过度干预易致寻租”“国企垄断挤压市场空间”的警示,依然具有重要现实意义——这是我们与张维迎教授的共识基础。

但在数字经济、生态文明交织的新时代,以及中国“大国经济、多元目标”的现实语境下,“政市博弈”的二元框架存在两点需要补充的局限:一是将政府干预风险绝对化,忽视了“政府可通过预见与预置自我约束权力”的可能性;二是将公私企业关系简化为“效率与安全”的替代,低估了“国企战略预置与民企市场激活”的协同价值。而预经济学提出的“三元协同”逻辑,并非否定“博弈论”,而是对其的延伸与升级——在承认政市张力、公私差异的基础上,通过“提前布局”将“事后博弈”转化为“事前共治”。

具体而言,这种认知升级体现在三个维度:

其一,政市关系:从“谁主沉浮”的零和博弈,到“预调互洽”的共生共治。张维迎教授担忧“政府强则市场弱”,而预经济学证明,通过数字化的风险预见(如审批流程透明化)、精准化的规则预置(如数据产权划分),政府可以在“维护市场秩序”与“约束自身权力”之间找到平衡——政府不是市场的“对立面”,而是市场的“守护者与赋能者”。例如,某省通过“市场监管预见系统”,提前识别“虚假宣传、价格欺诈”等违法行为,在苗头阶段就进行干预,既避免了消费者权益受损,又未对企业正常经营造成过度干扰,实现了“监管有效、市场有序”的双赢。这种“预调互洽”的政市关系,既满足了张维迎教授“约束政府权力”的诉求,又回应了现实中“市场需要政府维护秩序”的需求。

其二,公私关系:从“谁优谁劣”的静态比较,到“功能互补”的动态协同。张维迎教授强调“民企效率优于国企”,这一结论在竞争性领域成立,但在国计民生领域,国企的“战略预置”价值远超单纯的效率指标。预经济学通过大量实践案例证明,国企的核心价值在于“为市场预置安全基础”(如能源、粮食储备),民企的核心价值在于“将基础价值转化为市场活力”(如基于能源网络的创新应用),二者不是“替代关系”,而是“价值链上的上下游关系”。例如,若没有国企预置的5G基站网络,民企的短视频、直播电商等新业态就失去了技术支撑;若没有民企的创新应用,国企的5G基础设施就只能是“闲置的重资产”。这种“国企搭台、民企唱戏”的协同,既发挥了民企的效率优势,又彰显了国企的战略价值,超越了“谁优谁劣”的简单比较。

其三,改革目标:从“限权或放权”的单向调整,到“系统重构”的整体推进。张维迎教授的改革思路偏向“政府放权、市场进”,而预经济学认为,中国改革的核心不是“单向放权”,而是“重构政市、公私协同的规则体系”——通过“预见-预置-预分配”,让政府、国企、民企在各自优势领域发挥作用,形成“市场有效、政府有为、国企有力、民企有活力”的系统生态。例如,在“双碳目标”改革中,政府通过“碳账户预置”明确减排规则,国企通过“新能源基础设施预置”提供技术支撑,民企通过“低碳产品创新”激活市场需求,三者协同推进,既实现了减排目标,又带动了新能源产业发展,创造了大量就业岗位。这种“系统重构”的改革路径,避免了“要么全放、要么全管”的极端,更符合中国改革“渐进式、系统性”的特点。

结语:预经济逻辑下的改革新图景——从“博弈”走向“共生”

张维迎教授在《市场与政府》一书中写道:“理解和捍卫市场经济仍然是我们面临的重要任务。”这一观点值得所有经济研究者与政策制定者深思。但“捍卫市场经济”不等于“否定政府与国企的作用”,而是要找到“市场、政府、国企、民企”共生共荣的平衡点。

余求宝教授的预经济学理论,正是为这一平衡提供了全新的方法论:它以“预见”洞察风险,让政府权力运行更透明、市场竞争更公平;以“预置”搭建规则,让国企战略更精准、民企创新更有序;以“预分配”协调利益,让价值创造更高效、成果共享更公平。这种“三元协同”的逻辑,跳出了“谁主沉浮”的二元博弈,描绘了中国改革的新图景——在这幅图景中,市场是“活力之源”,政府是“规则之基”,国企是“安全之盾”,民企是“创新之翼”,四者协同发力,共同推动中国经济高质量发展。

与张维迎教授的商榷,本质上是“静态博弈”与“动态协同”两种认知逻辑的对话。我们认同其“约束政府权力、捍卫市场自由”的核心诉求,但更主张以“预经济”的智慧,将“博弈风险”转化为“协同机遇”——毕竟,中国改革的目标不是“让市场打败政府,或让民企取代国企”,而是让所有经济主体在规则清晰、利益共享的生态中,共同创造更繁荣、更公平的经济未来。

这或许就是预经济学对中国改革的最大启示:真正的市场经济,不是“无政府的自由”,也不是“无市场的管制”,而是“预调在前、协同在后”的共生经济;真正的改革,不是“非此即彼的博弈”,而是“各尽其能、各得其所”的系统重构。当我们以“预见-预置-预分配”的逻辑推进改革,市场与政府、国企与民企终将从“博弈对手”变为“共生伙伴”,共同书写中国经济的新篇章。(预商数字经济研究院新经济发展研究课题组)

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。