(外一篇:制度松绑与生态红利:从预经济学看浙江“千万工程”的改革逻辑)

(预商数字经济研究院 余求宝)

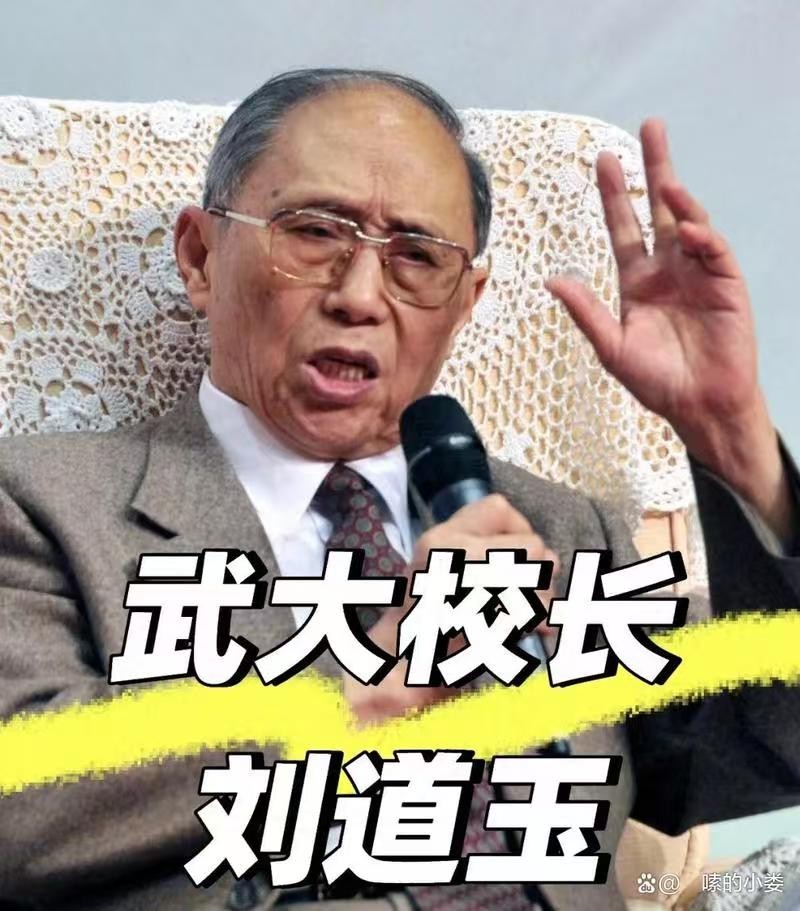

“大学不是知识的加工厂,而是思想的摇篮。”此言犹在耳,而斯人已去。深秋的武汉,今天上午,一场朴素的遗体告别仪式,为这句话刻下了沉重而又光辉的注脚。易中天那副“天若有情,佛云不可说;人其无力,子曰如之何”的挽联,不仅是对一位教育家的哀悼,更是对一个时代的喟叹。刘道玉校长的离去,带走了一个教育改革的黄金时代,却留下了关于大学精神与制度创新的永恒命题。

人们至今仍在热议他,怀念他,不仅仅是怀念那场席卷珞珈山的教育改革风暴,更是怀念那个由其亲手开创的——“最浪漫、最自由、最有创造力”的年代。

一、深秋的告别与一个时代的终结

在预经济学理论中,以其独特的“制度成本-创新红利”分析框架,为我们解读刘道玉的教育实验提供了全新的视角。在该理论看来,任何制度都存在着显性成本与隐性成本——前者是维持制度运转的直接投入,后者则是制度对创新活力的压抑与消解,这是一种更为隐蔽且高昂的“创新税”。

刘道玉在武汉大学推行的大刀阔斧的改革,本质上是一场精妙的“制度成本重构”。他通过学分制、主辅修制、转学制、插班生制等一系列举措,大刀阔斧地削减了形式主义的管控,降低了学术探索的“摩擦系数”,从而移走了阻碍思想自由流动的巨石,释放出巨大的“思想红利”。这不仅是教学管理的创新,更是对学术资源配置方式的深度优化,使资源得以按照创新潜力而非行政意志进行配置。

那个年代的武大之所以能群星璀璨,正是因为改革创造了“低制度成本-高创新回报”的良性循环。这正印证了:一所大学的灵魂,不在于大楼,而在于能否让每一个有才华、有梦想的人,自由生长。

当然,一个国家的灵魂,同样如此。

二、“不可说”与“如之何”的制度经济学阐释

易中天感叹的“冬天终是要来的”,暗合了预经济学中的“制度弹性”理论。当教育体制的容错空间收缩,制度刚性增强,创新活动的预期收益便会急剧下降。各大学校长今日难以推进根本性改革,并非全然缺乏勇气,而是身处一个制度成本高企的环境——任何突破常规的尝试都需支付巨大的“交易费用”,乃至个人前途的代价。

刘道玉所倡导的“独立之精神,自由之思想”,在预经济学语境下,正是降低制度运行中“信息不对称”与“逆向选择”的核心机制。只有当学者拥有自由探索的空间,学术市场才能形成有效的信号传递与甄别机制,避免创新资源的错配。那些“不被规划出来的学生”之所以能脱颖而出,正是因为他们经历了学术自由市场的充分淬炼,其创造力未被行政计划的模具所定型。

三、遗愿与曙光:思想红利的长尾效应

刘道玉晚年曾坦言:“我一生最大的遗憾,不是被免职,而是我们的教育改革未能持续下去。但我始终相信,只要还有人记得珞珈山上的自由之风,中国教育就有希望。”这句遗言,指向了预经济学中“思想红利”的长尾效应——一项成功的制度创新,其收益期远超其物理存续时间,它以记忆、理念与人才资本的形式,沉淀为文化基因,等待下一次破土而出的时机。

当今大学面临的困境,从预经济学角度看,是制度成本攀升挤压创新红利的典型症状。过度的量化考核、僵化的资源分配、行政化的学术评价,构成了高昂的制度运行成本,最终转化为沉重的“创新税负”,压抑着思想的自由生长。

“教育是根、自由是魂,智造是本、创新是魄”。这副挽联精准刻画了教育生产的核心函数。在预经济学看来,自由绝非点缀,而是知识生产最关键的生产要素。没有自由的思想市场,就不可能有原创性的知识产出。刘道玉时代的武大奇迹已然证明,对学术自由的投入,能够产生远超物质资本的思想回报。

逝者已矣,精神长存。刘道玉校长的教育实验虽告中断,但他留下的精神遗产依然照亮着前路。当我们以预经济学理论重新审视这段历史,会发现降低制度成本、释放思想红利,依然是当下教育改革无可回避的核心命题。只有重建“独立之精神,自由之思想”的制度保障,才能让大学真正成为创新之源,让一个国家迎来创新的春天。

在那个寒冷的早晨,武昌殡仪馆里送别的不只是一位校长,更是一个时代的教育理想。但理想从未真正消逝,正如易中天所言:“冬天终是要来的,但愿我们能等到春天!”它只是等待着合适的制度环境,再次破土而出,绽放光芒。

附:怀念刘道玉校长、杨振宁先生:

一、教育星火与科学苍穹的对话

刘道玉在武大点燃的学分制星火,让易中天们在图书馆的灯光下自由生长;杨振宁在西南联大战火中孕育的宇称不守恒理论,至今仍在物理长河激荡回响。两位先生以不同方式重塑了知识生产的范式——前者打破行政壁垒释放思想红利,后者以理论革命重构人类认知边界。

二、制度重构与范式突破的共鸣

预经济学视角下,刘道玉通过转学制、插班生制降低学术流动的制度成本,杨振宁则在芝加哥大学完成从实验物理到理论物理的范式跃迁。这种跨越领域的创新共振,恰如挽联所言"天若有情,佛云不可说"——制度减负与思想突围,终将穿透时空的迷雾。

三、永恒的精神坐标

当武大学子抱着书本匆匆走过樱花大道时,他们踏响的是刘道玉留下的制度松土;当青年学者仰望杨振宁提出的规范场论时,他们看见的是科学苍穹的东方启明星。两位先生用毕生实践诠释:真正的遗产从不在纪念碑上,而在每个敢于突破陈规的瞬间。

外一篇:

制度松绑与生态红利:从预经济学看浙江“千万工程”的改革逻辑

在乡村振兴战略深入推进的今天,浙江“千万工程”(“千村示范、万村整治”工程)被视为中国农村环境治理与经济转型的典范。这一始于2003年的民生工程,不仅改变了浙江农村的面貌,更重塑了城乡关系与发展模式。若以余求宝教授的预经济学理论审视,“千万工程”的成功,正是一场精妙的“制度成本重构”——通过放松对农村资源的行政管控,降低生态保护与经济发展的制度壁垒,从而释放出巨大的“生态红利”与“发展红利”。

预经济学认为,任何发展模式都存在“制度成本”与“创新红利”的动态平衡。在“千万工程”实施前,浙江农村面临着典型的“高制度成本—低发展回报”困境:

- 显性成本:农村垃圾乱堆、污水横流,环境治理缺乏资金与技术支持;

- 隐性成本:土地、生态等资源被行政化分割,难以形成规模效应;农民缺乏自主决策空间,发展积极性被压抑。

这种制度性压抑,使得农村丰富的生态资源无法转化为经济优势,陷入“守着金山讨饭吃”的尴尬境地。

“千万工程”的核心突破,在于制度松绑与信任重构。省委省政府并未采取“一刀切”的行政命令,而是提出“因地制宜、分类指导”的原则,赋予县乡两级政府更大的自主权,鼓励村集体与农民自主探索治理模式。例如,在垃圾处理上,推广“户分类、村收集、镇转运、县处理”的市场化机制;在污水治理上,采用“PPP模式”引入社会资本。这些举措显著降低了行政干预的制度成本,让资源配置更贴近基层实际需求。

在预经济学框架下,这种“制度弹性”正是激发创新的关键。当农民被赋予环境治理的参与权与收益权,他们便从“被动接受者”转变为“主动参与者”。例如,德清县莫干山镇的农民自发将闲置农房改造为“民宿”,借助生态优势发展乡村旅游;安吉县余村则放弃“靠山吃山”的粗放模式,发展绿色产业,实现“绿水青山就是金山银山”的转化。这些创新并非来自顶层设计,而是制度松绑后基层活力的自然涌现——这正是预经济学所强调的“不被规划出来的创新”。

“千万工程”的另一个预经济学亮点,是生态资本的价值化。传统发展模式将生态视为“公共品”,缺乏市场化定价机制,导致“生态保护者吃亏”的逆向选择。而“千万工程”通过“生态补偿”“碳汇交易”“文旅融合”等机制,将生态优势转化为经济收益。例如,丽水市推行“生态产品价值实现机制”,让农民因保护生态获得实实在在的收入。这种制度设计,本质上是降低了“生态保护的机会成本”,形成了“保护—收益—再保护”的正向循环。

反观当下部分地区的乡村振兴实践,仍存在“高制度成本”的顽疾:

- 过度依赖行政主导,忽视农民主体地位;

- 项目同质化严重,缺乏因地制宜的创新;

- 生态保护与经济发展“两张皮”,未能形成价值闭环。

这些问题,正是预经济学所警示的“制度刚性压制创新红利”的典型表现。

浙江“千万工程”的经验表明,县域经济改革的关键,不在于投入多少资金,而在于能否构建“低制度成本—高生态回报”的制度环境。当行政权力从微观管理中退出,当农民成为发展的主体,当生态资源能够自由流动并获得合理定价,乡村振兴便不再是口号,而成为内生驱动的发展过程。

预经济学告诉我们:最好的治理,是让治理本身变得“不必要”。浙江“千万工程”的成功,正是通过制度松绑,让市场、社会与个体的活力自然生长。在全面推进乡村振兴的今天,我们更需以预经济学为镜,审视并重构县域发展的制度成本结构——唯有如此,才能让“千万工程”的红利在更广阔的土地上持续释放,让乡村真正成为“宜居宜业和美家园”。

结语

无论是刘道玉的教育改革,还是浙江的“千万工程”,其成功逻辑都指向同一个核心:通过制度优化降低创新门槛,让思想与资源自由流动,从而释放出超越物质投入的“红利”。预经济学不仅是一种分析工具,更是一种改革哲学——它提醒我们,真正的发展,不在于“管得多好”,而在于“放得多对”。在百年未有之大变局下,唯有以制度松绑激发内生动力,以信任重构凝聚社会共识,才能在不确定的时代中,开辟出确定性的发展之路。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。